活動日記

2024/06/18

食料供給困難事態法

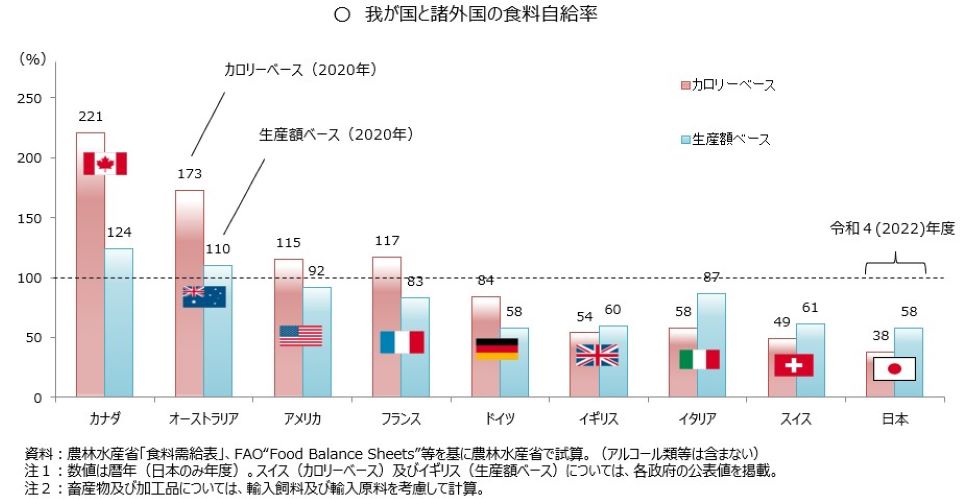

先週14日に「食料供給困難事態対策法」が成立しましたが、ようやく!という思いです。島国の日本の食料自給率は、38%という異常な低さです。この法律は、異常気象や紛争といった不測の事態時に食料供給が途絶えないようにするための法律です。しかし、第一次産業が衰退した現在で、本当にこの法律の効果があるのか疑問です。余りにも遅い法律の制定に不安さえ覚えます。

同法ではまず、特定の食料の供給が難しくなる兆候が認められた段階で対策本部を設置し、コメや小麦、大豆、畜産物などの供給目標数量や各省庁の対応方針を決定するとともに、国内の事業者へ輸入・生産拡大や出荷・販売調整などの要請を行うものです。もし、事業者が従わなければ20万以下の罰金を科するという罰則規定もあります。

しかし、食糧確保を行うには、農業人口を増やしたり、耕作放棄されている農地の土作りから始めなくてはならず、かなりの時間がかかります。ここまで農業を衰退させておきながら、今になって国際紛争や異常気象などの影響で食料品の不足が予想されるので、この法律制定によって直ぐに食料品を確保して国民に行き渡ることは不可能です。むしろ、“食料品備蓄法”を制定して国家として、政府だけでなく事業者にも食料品の備蓄を義務付けて“有事に備える”事が大事です。一方で、社会問題になっているフードロスを無くす働きかけも重要です。いかなる場合にも、国民に食糧を安定的に供給する事は国・政府の責任です。今後も、この法律の実効性について注視していきます。

2026年

2025年

2024年

2023年

2022年

2021年

2020年